瓦屋村信息

- 地区名称:瓦屋村

- 长途区号:0632

- 区划代码:370404100219

- 邮政编码:277100

- 车牌号码:鲁D

- 行政级别:村

全部分类

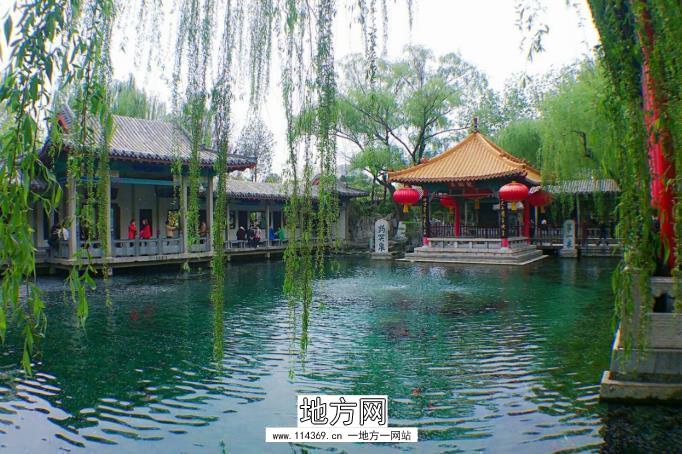

台儿庄古城景区

台儿庄古城,被世界旅游组织称为“活着的古运河”、“京杭运河仅存的遗产村庄”,位于京杭大运河的中心点,坐落于山东省枣庄市台儿庄区和鲁苏豫皖四省交界地带。古城肇始于秦汉,发展于唐宋,繁荣于明清,有“天下第一庄”之称(清乾隆赐)。台儿庄古城内有古河道、古码头、中华古水城、台儿庄大战纪念馆、海峡两岸交流基地,与波兰首都华沙同属世界上仅有的两座因第二次世界大战炮火毁坏而作为世界文化遗产重建的城市。

门票参考:160元

所在地/隶属:山东省枣庄市台儿庄区北岸路与康宁路交汇处

开放时间:8:00~21:00

适宜季节:四季

建议游玩时间:1天

旅游景区级别:2013年(5A)

基本介绍

二战纪念城市

被世人誉为“中华民族扬威不屈之地”,有53处战争遗迹保存完好。

运河文化活化石、中国民居建筑博物馆

八种建筑风格集于一体,七十二座庙宇汇于一城,是古运河畔一座南北交融、中西合璧的历史文化名城。最后一段活着的古运河。拥有京杭运河古驳岸、古码头等水工遗存完整的6华里古运河,被世界旅游组织称为“活着的古运河”。

中华古水城

城内拥有18个汪塘和30华里的水街水巷,可以舟楫摇曳、遍游全城。

海峡两岸交流基地

2009年12月被国台办批准为海峡两岸交流基地,是海峡两岸经济、政治、文化交流的重要载体。

永不落幕的非遗博览会

汇聚了数百个国家级非物质文化遗产项目,传承人现场制作与游客互动,实现了活态传承,古城内“月月有主题、天天看非遗”。

齐鲁文化新地标

荣获山东省“十佳景区”和“齐鲁文化新地标”榜首。台儿庄历史文化深厚,形成于汉,发展于元,繁荣于明清。清代《峄县志》记载:“台(儿)庄跨漕渠,当南北孔道,商旅所萃,居民饶给,村镇之大,甲于一邑,国朝高宗(乾隆皇帝)赐为‘天下第一庄’”,呈现出“商贾迤逦,一河渔火,歌声十里,夜不罢市”的繁盛景象。1938年春发生的台儿庄大战,使这座古城化为废墟。2008年中共枣庄市委、市政府重建台儿庄古城。台儿庄古城规划面积2平方公里,包括11个功能分区、8大景区和29个景点。按照“大战故地、运河古城、江北水乡、时尚生活”的定位,遵循“留古、复古、扬古、用古”的理念,将保存下来的大战遗址、古城墙、古码头、古民居、古街巷、古商埠、古庙宇、古会馆等历史遗产科学地进行修复,打造成为世界文化遗产、国际旅游休闲目的地和国家级文化产业示范园区。台儿庄古城集“运河文化”和“大战文化”为一城,融“齐鲁豪情”和“江南韵致”为一域,拥有百庙、百馆、百业、百艺和四百个特色休闲大院。自2010年开放以来,荣膺“齐鲁文化新地标”榜首、中国旅游创新奖等称号,成为全国海峡两岸交流基地、国家文化遗产公园、国家非物质文化遗产博览园、国家级文化产业试验园区、国家版权贸易基地,2012年11月被评为国家5A级旅游景区,2013年被美国有线电视新闻网(CNN)评为“中国最美水乡”之一,2014年获评“首批创造未来文化遗产”。

景点景观

至尊桥

这座桥是在原来的一座老桥的旧基上重建的,在寻访老桥的名字时,没有人能够回忆起来,站在桥上能够看到周围的九座桥,而桥下的这条河,连通五条水街。

古城牌坊

古城牌坊为台儿庄“水陆通衢”牌坊,她见证了台儿庄往日的繁荣。这条街道被称为衙门大街,1947年,驻守在这里的国民党军队,把衙门街改为繁荣街,建国后继续沿用这一街名。重建古城时,恢复衙门街的旧名。

久和客栈

久和客栈白墙黛瓦、马头出墙的徽派建筑。清代康熙三十年(1691年),由徽商胡文广建造。重建后的久和客栈,占地2415平方米,建筑面积3554平方米,作为快捷客栈使用。古城内有许多店铺、民居为这一风格,见证着徽商在台儿庄的创业历史。

参将署馆

参将署,俗称大衙门,始建于清康熙二十二年(1683年),为清朝正三品参将行署。参将统领600兵马,负责管辖220华里运河河道的工程防护和漕运治安。1937年1月,国民政府在此设立山东峄县警察局台儿庄分局。1938年初,为第3集团军副司令沈鸿烈的军火库。在台儿庄大战中,这批军火发挥了作用。现为“台儿庄古城重建博物馆”。

广汇桥

俗称“拱桥”,系花岗岩单孔全环形石拱桥。清顺治五年(1648年),由赵家出资兴建,桥长11.5米,高3米,跨度5.7米,桥面宽2.96米。1938年毁于战火,后搭建为简易石板桥供人行走,如今建成的石拱桥是在原址上复建的。这座“广汇桥”,取“汇八方商贾”之意。

双利会馆

闽南民居的红色砖墙建筑风格是台儿庄古城景区内八大建筑风格之一,双利会馆是闽南民居建筑风格的典型代表。双利会馆的建筑风格有三大特点:一是红砖红瓦,风格艳丽而张扬;二是大量使用石材,窗户为石窗;三是闽南民居的屋顶正脊为马鞍脊或者燕尾脊,都是中间凹陷两端微翘的优美曲线,寓有飞黄腾达之意。一般的闽南民居面阔三间,称为三间起,中轴线上依次为门厅、天井、正厅,前后厅的左右各有一间房,天井左右为廊道。如果是五开间房屋,屋顶再多出两条燕尾,仿佛一大一小两双翅膀在飞翔。在中国各地,民居很少使用燕尾檐。而双利会馆的闽南民居在台儿庄的存在,充分体现了台儿庄融南汇北的文化特色。

扶风堂

扶风堂是典型的晋派建筑,是祖籍山西扶风的万家所建,万家来到台儿庄之后,借助运河漕运的繁荣发了大财,成为台儿庄四大家之一,于是建造了号称台儿庄之最的万家大院,重建后的万家大院也称为万府酒店,集住宿、餐饮和会议于一体的五星级酒店。扶风堂以四合院为基本结构,采用青砖青瓦的梁柱式砖木结构,楼高院深,墙厚基宽,设计精巧,雕刻考究。有四合院、过庭院、偏正套院等60多间房屋,整座建筑充分展现了我国古代“天时、地利、人和”的哲学与建筑思想。

天后宫

天后宫是天后圣母宫的简称,它兴修于雍正年间,祭祀海神林默。1938年,天后宫毁于台儿庄大战战火。今天重建的天后宫,是目前我国内地同类建筑中质量标准较高的一座。总建筑面积1508平方米,为二进庭院格局。由正殿、左右厢房、钟鼓楼等建筑构成。这座建筑,脊饰镂空灰塑二龙戏珠,线条舒展流畅,木雕精美,彩绘点染,雕梁画栋,金碧辉煌。

清真古寺

台儿庄清真古寺,俗称北大寺,位于中正门西南约200米处,1742年(清乾隆七年)由阿訇李中和主持兴建,为国家级文物保护单位。清真寺占清真古寺地面积约3333平方米,建筑面积800多平方米,内有礼拜堂25间,讲堂5间,水房6间,及配房、耳房、门楼等。寺内苍柏茂郁挺立,生机盎然。清末改建成南门楼,古寺门牌改称回教堂。1937年,马华亭集资进行了整修。台儿庄战役中清真寺是中国军队与日军争夺的重点,曾一度为入城日军的指挥据点,为夺回清真寺,经过了7天7夜的拉锯战,守城官兵付出了巨大牺牲。日军溃遁时,放火烧毁寺内楼堂,收复后的古寺,残垣断壁,几成废墟。1942年,马华亭再次集资重修清真寺,并增建了28米高,四层楼的望月楼。1985年,国家拨款5万元,回民集资3万元,依原样重建礼拜堂,整修了院堂、门楼等,恢复了清真寺的旧门额。讲堂西面的古墙面的弹痕处,在1988年由中国革命历史博物馆移入馆内永作历史的见证。

实用信息

公路到达

京福高速(滕州南、枣庄、曹庄、柳泉、徐州东)出口至枣庄市台儿庄区 京沪高速(苍山、郯城、新沂)出口至枣庄市台儿庄区 连霍高速(邳州、徐州)出口至枣庄市台儿庄区 206国道出口至枣庄市台儿庄区 310国道出口至枣庄市台儿庄区 淮徐省道出口至枣庄市台儿庄区。

民航到达

济南遥强国际机场(280公里)至枣庄市台儿庄区 青岛流亭国际机场(370公里)至枣庄市台儿庄区 临沂机场(90公里)至枣庄市台儿庄区 济宁嘉祥机场(130公里)至枣庄市台儿庄区 徐州观音机场(110公里)至枣庄市台儿庄区 连云港东海机场(110公里)至枣庄市台儿庄区。

铁路到达

枣庄火车站(含高铁、动车,50公里)至枣庄市台儿庄区 滕州火车站(含高铁、动车,90公里)至枣庄市台儿庄区 徐州火车站(含高铁、动车,73公里)至枣庄市台儿庄区 邳州火车站(48公里)至枣庄市台儿庄区 临沂火车站(80公里)至枣庄市台儿庄区。

BRT快速公交

乘坐枣庄高铁站BRT快速公交B10线(行程90分钟左右)直达台儿庄古城。

枣庄西站乘坐B1线,终点东郊客运中心坐B2(行程50分钟左右)直达台儿庄古城。

自驾游

京福高速公路北上(或南下),在枣庄段(韩庄/台儿庄)出口下,向东直行,走旅游专线(行程25公里左右),直达台儿庄古城。京福高速公路北上(或南下),至枣庄(临沂汤庄)出口下,前往枣庄汽车站,然后顺206国道途经万亩榴园,再达台儿庄古城。枣临高速东行(或西行)在(台儿庄)出口下,向南直行,走枣台线(行程15公里左右),直达台儿庄古城。

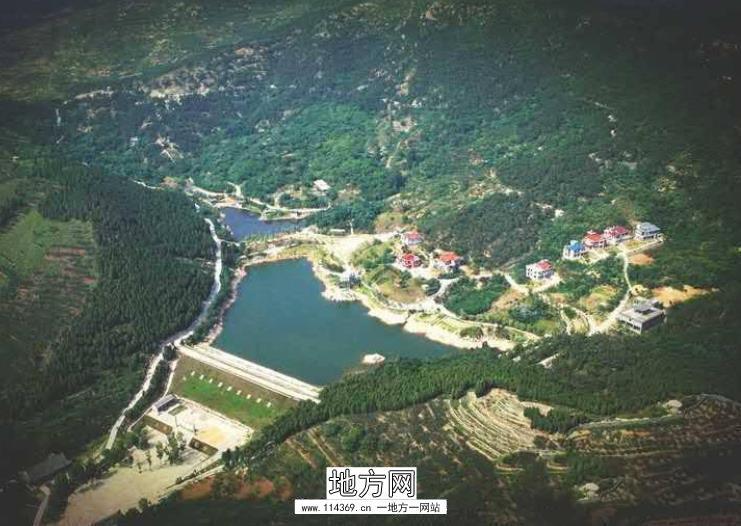

地理环境

台儿庄古城坐落于山东枣庄市东南,处于京杭大运河的中心点,地处于北纬34°32′28.24″东经117°47′14.00″。占地2平方公里。

历史沿革

先秦时期

区境属徐、逼阳等国,为吴、越、鲁、宋、齐、楚诸强纷争之地。考古证实,两千多年前的逼阳故城即是一座古水城,2006年列为国家重点文物保护单位。秦汉魏晋时期,运河南北分属傅阳、兰陵两县。永嘉南渡,傅阳县并入吕县,后更名寿张县。东魏以后,傅阳故地改属承县。隋代以降,承县合并兰陵县,后称兰陵县、峄州、峄县。

唐代

台氏在此立村,称为台家庄。位于北门外的准提阁,建于唐代中后期,是台儿庄有史可考的最古老建筑。

北宋时期

狄青、苏轼等人先后主持大规模开发徐州(古称彭城)利国铁矿,台儿庄濒临之柤水开始担负铁矿石外运的功能,至此被称为彭河,俗称运铁河、新河、中心沟。

明万历年

京杭运河避黄改道经过台儿庄时即借彭河通漕。

元代

始筑土圩,城内建有三皇庙、玄帝庙等建筑,逐渐形成集镇,称为“台家庄集”。

明末

台家庄共有居民2千户,始有“台儿庄”一称见载于崇祯十二年(1639年)扬州道立于台儿庄东南黄林庄的运河防务碑。由于黄河改道的影响,元、明时代,京杭运河一度借徐州至淮安一段黄河行运。但黄河时常泛滥,导致漕运常常受阻,于是便有了所谓“开泇口河以远河势”的开泇济运议案。隆庆四年(1570年)翁大立首倡开泇,万历二十八年(1600年)正式准奏,次年在刘东星的主持下开通试运行。万历三十八年(1610年)以后,泇河完全取代黄河运道,成为国家的经济命脉和黄金水道。历史上,台儿庄段运河下游水位比微山湖湖口水位低21米,落差大,水流急,水源主要来自微山湖,泇河开通时即设有八座船闸以节制水流。其中台庄闸位于台儿庄南运河上,是北上进京漕船由江苏驶往山东时通过的第一道船闸。台庄闸的设立,聚集了大量的人流、物流,为商贸交易提供了机遇,促使台儿庄的社会经济迅速崛起,发展成为镇守鲁南、拱卫徐州的战略要地和汇通南北、商贾辐辏的水旱码头。台儿庄原为峄县企彭乡王目上社的驻地。明万历三十四年(1604年),基于台儿庄段京杭运河防御、维护和管理的需要,时任河道总督曹时聘奏请在台儿庄段运河沿线置邮驿、设兵巡、增河官、立公署,台儿庄开始成为区域中心城市。明清时代先后在该河段设置了总河部院、东兖道、泇河厅、峄汛、台庄闸等五级管河机构,在台儿庄设驻台庄巡检司、沂州镇标前营(后改为台庄营)、台庄闸汛等军事机构,正三品参将、正五品守备、正六品通判、正七品把总、正八品县丞、正八品外委千总、正九品巡检使等各级官员皆在此驻守。

清顺治四年(1647年)

始建台儿庄土城,翌年竣工。城邑傍运河而建,东西长1.1公里,南北宽1公里。咸丰七年(1857年),因旧基新筑砖墙。新城墙底部为土台子,墙高4米,上砌垛口。城墙自底沿而上向内倾斜,砖墙内筑土坯,上宽近3米。城门有6座:东门曰仰生,西门曰台城旧志,北门曰中正,小北门曰承恩湛露,南门曰惠迪吉,小南门曰迎祥。东、西、南、北4门各建有两层门楼,高约7米,上有岗楼,下为通道,可行大车。护城河离城墙外9米,河宽10米,深2米,周长5.7公里。台儿庄大战前夕,古城内共有8条街道、13处码头、437个巷口、5000户人家、20000间房屋。1938年,抗日战争时期,因为台儿庄大战,古城化为一片废墟。