山西省忻州市河曲县相关链接

河曲海潮庵

海潮庵,位于河曲县城东南35公里处的旧县村南门外。创建于大明万历年间,明末被农民起义军烧毁,清顺治年间重建。

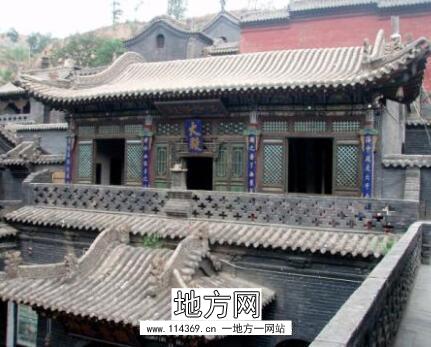

海潮庵,随山势而建,北高南低。寺庙坐北向南,整体建筑结构严谨,小巧玲珑。寺外山环水绕,古槐参天,寺内松柏常青,香烟缭绕,是一座保存完整的古建筑;另有位于广东东莞市鳌峙塘村西侧的海潮庵。

海潮庵的建筑形式体现了晋西北地区的特色。这里地处黄土高原地区,水土流失比较严重,木材稀缺,而黄土遍地都是。于是,窑洞成为主要建筑模式。窑洞的好处大家都知道,冬暖夏凉,成本低廉,另外,土窑和石窑都很容易修建为二层形式,这在沟壑纵横的地区对扩大空间使用率是很好的做法。海潮庵的建筑就是以拱券窑洞为主体。山门就是砖拱券形式,其房顶上,居中是韦驮殿,左右为钟鼓楼。山门两侧均有石阶可以登临。

整座寺院是因地制宜,依山而建的,于是我看到在山坡上逐层上升的一大片古建。古刹内山门、司房窑、观音殿、藏经殿等几十座大小建筑,大小院落有12个之多。因为是在山坡上的建筑群,就看不到常见的中轴线对称布局,各个院落的格局虽然看起来大同小异,但实际上又各有不同。难怪有人说海潮庵虽小,进去了却觉得很大,如入迷宫一般。

进山门后是第一层院落司房院,包括山门在内,四周的建筑都是砖石二层,正殿是弥勒殿,也是司房,就是古寺的议事厅。日常内外事务均在此办理。弥勒殿前是精细的卷棚歇山抱厦。正殿三间拱券式,前后墙承重。弥勒造像安放在在北壁的佛龛中,墙壁上是砖雕仿木斗拱和屋檐,还有悬柱,雕刻精细,信众隔玻璃可以膜拜。这个结合了拱券形式的佛龛造型也是海潮庵建筑的一个特色。

在司房院的东侧下层是五观堂,即斋堂。纵拱四间。上层是药王药上殿,面宽三间,硬山顶,砖木结构。供奉药王和药上二兄弟菩萨造像。司房院的西侧下层是阿弥陀殿,上层是文殊普贤殿,和东侧建筑格局一样。一般佛殿内只有一位主尊,这里的双主尊和底层的四间窑洞格局也是十分罕见的。

从司房院进第二层院落不是在主殿后壁开门,也不是在殿外绕过去,而是在正殿左右开洞作为通道。右侧洞通碾磨院,进入左侧的光明洞则要从石阶而上,转个弯就进入了二层院—禅堂院。这个院子中间的空间是一带厦厅,厅南侧有一个很有趣的小木作——转信楼。这是个六面体的木塔楼形制,立面上是观音菩萨就难图,信众转动可以看到各立面的彩画,据说女子求子的向左转生男,向右转则生女。院子主殿是禅堂,是纵拱三间,内供奉地藏菩萨,胁侍是闵公和其子道明。禅堂右侧是方丈院,也称菩提院。我在院子里听到了院内南房法堂里传来昨天在岱岳殿遇到的杨老师的声音。真是幸会,我们又在这里见面了。原来杨老师正和现在的此处方丈常悲师傅交谈。常悲很和善,和大家交谈甚欢,临别还赠书赠六道木手串,祝大家在山西访古顺利。

古寺内的第三层院落主殿是观音殿,其前的抱厦厅就建在第一层院弥勒殿的上方。连同观音殿的殿门,这里的柱子、门额上都悬挂满了清代后期民国以来的匾额,大部分是附近信众为答谢观音功德的赠匾。墙壁上还有历代碑记、金柱上是楹联,走到这个空间,让人感到眼睛不够使了,到处是金灿灿的题字,充斥着历史的气息。窑洞式的观音殿面阔三间,精美的木作佛龛内供奉观音菩萨。佛龛左右是18罗汉像。可贵的是,山墙上还保存了清代风格壁画30多平方米。北墙壁壁画主题是十八罗汉护观音。东西山墙上是观音现身就难图,殿内左右侧是韦陀和伽蓝,局部服饰采取了沥粉贴金技法。

观音殿东边是祖师院,正殿是三世佛殿,佛龛内供横三世佛。殿内山墙上也有多幅壁画,主像是护法天王。从祖师院东侧的砖券洞潮音洞绕到北侧就来到了藏经院,这里又用地势划分为上中下三院。从汉白玉台阶而上,进入藏经殿。正中佛龛内供奉释迦牟尼佛。可惜这座原本藏经的大殿,历经劫难后,原有藏经已经所剩无几了。

海潮庵东部是塔林,有清道光以来历代方丈宝塔。一座六面九层的铁塔,玲珑秀美,上有铸佛1000多尊。塔下是访问海潮庵的人们很好的歇脚之地。在海潮庵的西北尼姑院旧址上,一棵弯弯树紧挨着一半深陷黄土中的六角形的尼姑塔,塔铭上已漫漶不清的文字疑似为汉文和蒙文。这座神秘古塔似乎成为民间传说中蒙姑姑故事有力的实物证据。这背后或许有一段文献不载的民族交往的古寺往事。

其实海潮庵早已变为海潮禅寺,人们还是沿用明代初兴的旧名。每年正月初八日,海潮庵庙会盛极一时,附近晋陕蒙三地信众、百姓前来赶会的达万人。号称晋西北第一禅林。自明代以来,海潮庵的创建乃至逐渐兴盛,又是和这里的社会变迁紧密相连的。特别是明清以来山西陕西和河套地区交往的日益密切,最终形成了清以来的走西口文化巨流。河曲从一座边地军镇向商贸角色转型,海潮庵的变迁正是体现了几百年间河曲人的精神寄托。

海潮庵古刹的兴盛,是和河曲古城的繁华分不开的。我走出了海潮庵山门,来到了山岗上的河曲故城。