山西省信息

- 地区名称:山西省

- 长途区号:0349-0359

- 区划代码:140000

- 邮政编码:030000-048000

- 车牌号码:晋A—晋M

- 行政级别:省

全部分类

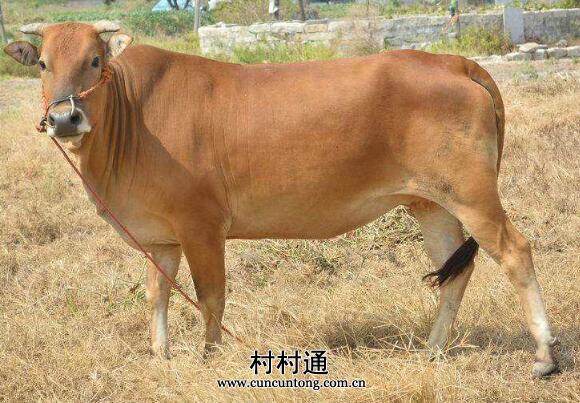

和顺肉牛

和顺肉牛,山西省和顺县特产,中国国家地理标志产品。和顺县是“商品牛基地建设先进县”、“全国畜禽品种改良先进县”。

和顺县是“商品牛基地建设先进县”、“全国畜禽品种改良先进县”。和顺肉牛躯体高大,体质结实,肌肉发达,毛色光亮,为红黄白花,肉牛牛肉富含蛋白质及铁、钾、钠、锌、钙、镁等多种矿物质,营养价值高,对人体有益营养元素含量高、种类全。其肉质易于烹饪,口味纯正,风味独特。2008年开始,和顺肉牛作为优质肉牛直供港澳。

和顺县是全国首批黄牛改良试点县、全国商品牛基地县、全省肉牛养殖重点县和中国西门塔尔牛太行山类群选育基地县。20世纪70年代,和顺县开始该县进行黄牛改良试验以来,历届县委、县政府坚持主抓养牛业,使养牛业在和顺县农业经济发展中发挥了重要作用。1979年,全国肉牛繁育协作会在和顺召开。1983年,全国部分农区西门塔尔改良本地黄牛繁育技术座谈会在和顺召开。1985年,和顺县承担了国家科技攻关项目——中国西门塔尔牛育种任务。2001年,通过国家品种鉴定,和顺牛被确定为中国西门塔尔牛太行山类群,和顺县成为中国西门塔尔牛主产区域。和顺肉牛已杂交9代,成为中国唯一实现黄牛全部改良的县。从2013年起,和顺县财政在累计投入资金1500万元,改良草场8.3万亩的基础上,每年再拿出1000万元的专项资金,用于扶持肉牛。和顺县不同规模的肉牛养殖企业、养牛合作社、家庭牧场、规模养牛户累计投资逾2亿元,是和顺县历史上发展养牛业投资最多、效果最明显的时期。

近年来,和顺县养牛业紧紧围绕打造“绿色农畜产品生产加工基地”发展战略,以发展现代养牛业为总抓手,全面实施“十企百区千户”养牛工程,大友,东泰,德牧,天和,绿和,宏泰,银河湾等批肉牛养殖龙头企业先后落地投产,特别是肉牛育肥、屠宰加工、供港肉牛基地相继建成,形成了一个集繁育、育肥、屠宰加工为一体的县域养牛产业链。2011年,和顺肉牛被国家质检总局认证为国家地理标志保护产品,远销云南、新疆、内蒙等全国十一个省市170余个县市,深受市场好评,养牛产业健康发展持续推进。截至目前,和顺县存栏牛达9.9万头,年出栏牛5万头左右,人均养牛收入占人均收入的40%以上,成为名符其实的三晋养牛第一县。

和顺县质监局局长冯如珍形象地说,和顺肉牛是“喝着矿泉水,吃着中草药”长大的。和顺县地处山西省境东部,太行山之巅,属黄土高原东侧中低山区,境内山多川少,素有“八山一水一分田”之说,和顺年平均气温6.3℃,无霜期120天左右,年平均降水量531.9毫米,特殊的地理位置形成了和顺气温低、无霜期短、降雨量充沛、昼夜温差大的独特小气候特征,培育了和顺肉牛适应性强、抗病力强、耐严寒的特性。

和顺县内除了有充足的地表水资源及5大泉群外,还有遍布全县的40多处泉群。水质清澈,富含钙、镁、铁、钾、钠、锌等多种矿物质和微量元素,是理想的矿泉水生产基地。此外,和顺县因海拔高低差异大,地形复杂,植物群落种类分布各不相同,五花草、胡枝子、野豌豆、铁扫帚、苦苦菜、黄芩、桔根、柴胡、野生苜蓿等几十种优质的牧草和中草药遍布山间坡地。全县境内没有高排放、高污染企业,耕地、牧坡土壤重金属含量低,地产饲草饲料天然无公害。

新中国成立以来,和顺县委、县政府不断鼓励肉牛养殖业的发展,1949年全县存栏牛就有12547头。1973年以来,和顺县被定为全国首家黄牛改良试点,对当地黄牛和引进的新品种进行杂交培育,改良后的西门塔尔牛使和顺肉牛的质量又得到了大幅提升。随后,和顺县委、县政府着力于母牛培育、乳用性能测定、肉牛育肥试验及开发利用,将这种新培育的优质和顺西门塔尔杂交牛推广到千家万户,该牛也被中国农业部确定为中国西门塔尔太行山区类群。

进入新世纪以来,在县委、县政府的大力推动下,和顺县质监等相关职能部门制定了母牛繁殖技术规范、饲养管理技术规范、安全卫生等和顺肉牛养殖技术规程;普及了饲料配合、种草养牛、改造养殖设施、改造养殖环境等实用技术;实现了优种优育,使和顺肉牛的种群数量和质量都得到了大幅的提升,牛群结构达到全国一流水准。

近年来,和顺县委、县政府还着力弘扬“牛文化”,全县上下,搭牛台,唱牛戏,发牛财,每年都要举办赛牛大会,从而形成了爱牛、养牛、惜牛的独特人文环境,使养牛致富的传统蔚然成风。目前,全县能繁殖的母牛就达到4万头,牛群母牛比率和能繁殖的母牛比率达到了70%和65%以上,形成了华北地区最大的肉牛繁殖群体。截至2010年底,全县肉牛饲养量达到11.23万头,年出栏肉牛40288头,每年向港澳等地区直供3000多头。